Municipales 2026 : La bio,

un levier d’action pour vos communes

Pays de la Loire

⚡ Face aux défis croissants que rencontrent nos collectivités – qualité de l’eau, santé publique, préservation de la biodiversité, accès à une alimentation saine et durable, dynamisme économique, souveraineté alimentaire – l’agriculture biologique fait partie des solutions !

✅ Quelle que soit la taille de votre commune, des leviers d’action existent pour favoriser des pratiques agroécologiques, dans un esprit de concertation avec les acteurs locaux.

👏 En Pays de la Loire, des élu·es s’engagent déjà et expérimentent des politiques locales ambitieuses : de quoi ouvrir la voie à de nouvelles dynamiques territoriales.

👉 Retrouvez ici des exemples d’actions qu’un.e élu.e peut mettre en œuvre. A télécharger et relayer sans modération !

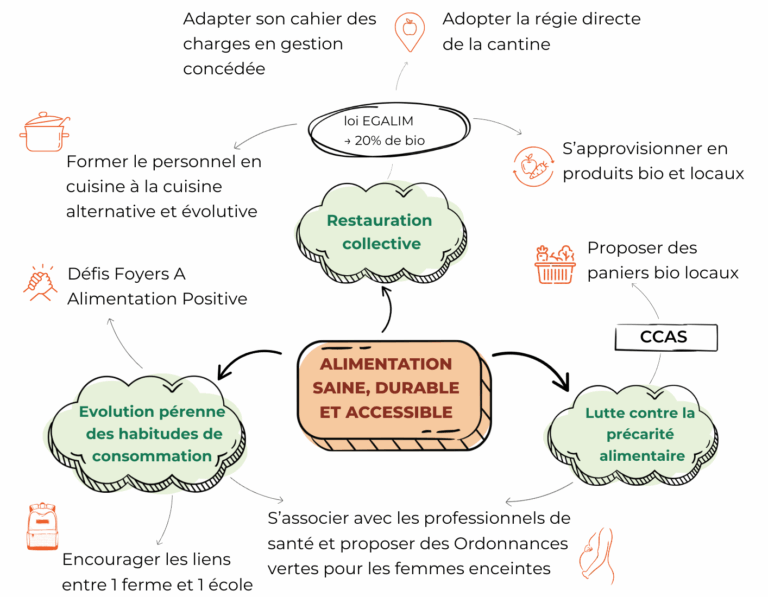

1. Alimentation

Diversifier les sources de protéines.

Optimiser les méthodes de cuisson pour plus de goût, d’économie et d’efficacité.

Mettre en place les modes opératoires les plus adaptés à son service de restauration pour valoriser au mieux les produits de qualité, bio et locaux et réussir leur introduction pérenne à coût maîtrisé.

Retours d’expériences

▶ Parc naturel régional de Brière dans le cadre de leur PAT

▶ Commune de La Génétouze

Retour en régie directe

L’expérience de la Commune de Plessé (44)

430 repas/jour, 58% de produits bio

▶ Témoignage de la maire et de la cheffe de cuisine en vidéo

Témoignage de la commune de le Chevallerais (44)

200 repas/jour, + 25% AB

Témoignage de la commune de la Bernerie-en-Retz (44)

180 repas/ jours, 42% de produits bio

▶ Témoignage vidéo de l’adjointe

Mon restaurant collectif est en gestion concédée livrée

Travailler avec un prestataire tout en s’approvisionnant en direct auprès de producteurs bio locaux

Témoignage de la commune de St Père en Retz (44),

+ 35% AB

Ma commune s’est dotée d’une cuisine centrale

Préparer son marché et planifier son approvisionnement bio local

Témoignage de la Fabrik du Sud Loire (Vertou, St Sébastien/Loire, Les Sorinières – 44),

4 500 repas par jour

Sur les Pays de la Loire, plus de 4000 fermes biologiques sont prêtes à fournir la restauration collective. Le GAB peut vous aider à diagnostiquer les possibilités d’approvisionnements bio autour de votre collectivité. Vous pouvez utiliser l’outil Parcel pour découvrir le nombre d’hectares à mobiliser pour fournir en aliments bio et locaux les établissements (école, EHPAD, etc) de votre collectivité.

Retours d’expériences

▶ Ferme de la Futaie

🗣 17 retours d’expériences pour développer une restauration collective bio et locale

Le GAB ou Civam bio de votre département peut vous accompagner à

- Définir votre projet de restauration

- Animer des groupes d’échanges entre cuisiniers et personnel de restauration (formations, visites de fermes, etc.), pour monter en compétences et créer du lien entre agents

- Accompagner individuellement votre établissement (diagnostic cuisine, plan d’actions, sensibilisation des convives etc.)

- Vous guider dans votre approvisionnement

- Vous conseiller dans la rédaction de votre cahier des charges avec un prestataire ou de votre marché public

- Travailler sur l’organisation de la filière /planifier avec les producteurs

Le défi FAAP est un dispositif qui vise à accompagner les habitant.e.s vers une évolution des habitudes alimentaires et d’achat. Des équipes d’une dizaine de foyers relèvent le défi d’augmenter leur consommation de produits bio locaux tout en conservant un budget constant et en se faisant plaisir ! Il s’agit d’un accompagnement gratuit avec au programme : visites de ferme, échanges avec un diététicien-nutritionniste sur l’intérêt des produits bio locaux et leurs apports nutritionnels, cours de cuisine, jardinage, trucs et astuces pour consommer bio et pas cher, conseils anti-gaspi…

Après l’arrêt des défis, les foyers continuent-ils à mettre en œuvre les pratiques culinaires, et nutritionnelles apprises pendant le défi ? Pérennisent-ils leurs achats en bio, local ?

L’étude conclue à un impact positif et durable dans le temps des défis sur le comportement alimentaire des foyers participants ainsi que des impacts indirects autres que alimentaires (choix d’activités culturelles, économies d’eau etc.). En effet, les foyers poursuivent les efforts démarrés pendant les défis, voire les ont poussés plus loin. Ainsi, il a été relevé que les achats en bio et en local se poursuivent, les conseils nutritionnels sont réutilisés voire complétés par des recherches d’informations complémentaires, l’apport en légumes et céréales a été diversifié et la viande diminuée.

Retours d’expériences

▶ Pays Vallée de la Sarthe

▶ Communauté de Communes Erdre et Gesvres

Les collectivités peuvent déployer un dispositif pédagogique auprès des écoles, des accueils de loisirs et des temps d’accueil périscolaire dans le cadre d’un programme pédagogique de sensibilisation à l’alimentation. L’objectif ? Construire entre une ferme et une classe / école des liens durables, afin d’éveiller les élèves aux enjeux d’une alimentation bio et locale et les rapprocher du monde agricole.

Retours d’expériences

▶ Nantes Métropole : à Couëron, Vertou, Sainte-Luce-sur-Loire et Mauves-sur-Loire

🗣 Sensibiliser les scolaires

L’ordonnance verte est un dispositif permettant de donner accès aux femmes enceintes à :

- Des ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens

- Des paniers de légumes issus de l’agriculture biologique et de circuit-courts.

Pourquoi les femmes enceintes ?

D’après une étude de l’INSERM, un être-humain est plus vulnérable durant ses 1000 premiers jours (In-utero jusqu’aux 3 ans) aux perturbateurs endocriniens. Ces substances peuvent accélérer l’apparition de nombreuses maladies (cancers, diabète), et peuvent provoquer des troubles de la fertilité, des troubles du développement.

▶ Comprendre le dispositif avec l’exemple de Longuené-en-Anjou

Retours d’expériences

Ce dispositif permet aux bénéficiaires de structures d’aide alimentaire (CCAS, associations) de recevoir deux fois par mois un panier de légumes bio provenant de fermes locales. Ainsi, que de bénéficier d’un accompagnement au changement d’habitudes alimentaires au travers d’ateliers de sensibilisation (saisonnalité, équilibres alimentaires, lectures d’étiquettes, impacts des choix alimentaires sur la santé et l’environnement) et de formations culinaires en cuisinant avec des animateurs les produits du panier. Ces temps sont aussi des moments de socialisation pour des personnes parfois isolées.

Retours d’expériences

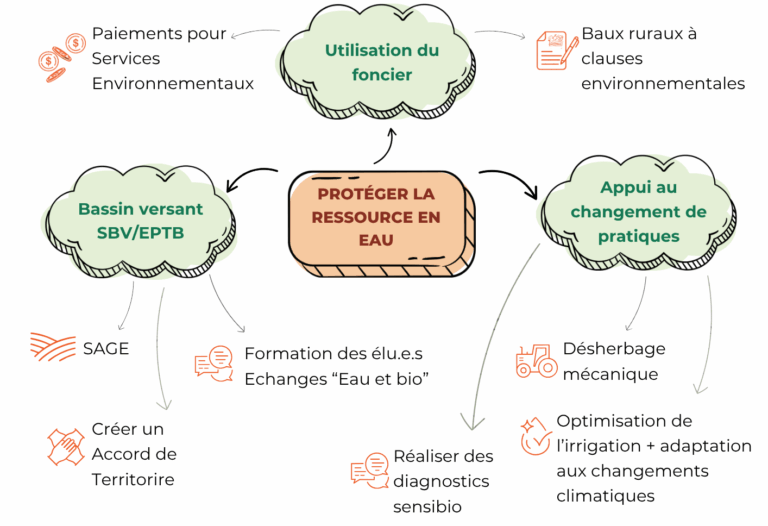

2. Eau

Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) permettent de rémunérer les agriculteurs qui mettent en place sur leur ferme des pratiques favorables à la préservation et à la restauration des écosystèmes. Ces pratiques, in fine, rendent des services à la société toute entière : amélioration de la qualité de l’eau, lutte contre l’effondrement de la biodiversité, amélioration de la fertilité des sols, adaptation au changement climatique, etc.

La loi d’orientation agricole du 20 janvier 2006 et plus spécifiquement le décret de 2007 ont permis l’insertion de clauses environnementales dans les baux ruraux : on parle alors de Bail Rural Environnemental (BRE). Ces baux permettent notamment à certains propriétaires bailleurs, et notamment les collectivités, de privilégier l’agriculture biologique sur leurs parcelles.

La mise en place d’un BRE à clause « Agriculture Biologique », lorsqu’elle s’inscrit dans une politique d’acquisition foncière par la collectivité, permet de répondre à plusieurs enjeux pour le territoire :

- protéger la qualité de l’eau tout en maintenant l’activité agricole sur un périmètre de captage,

- garantir une production biologique locale pour approvisionner par exemple la restauration collective,

- faciliter l’accès au foncier et donc l’installation pour des porteurs et porteuses de projet,

- 🔗 Des ressources pour en savoir plus sur le dispositif BRE

Retour d’expérience

Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) doit notamment prendre en compte l’agriculture et ses impacts sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques. L’influence de l’agriculture sur le territoire, en termes de Surface Agricole Utile (SAU), de biodiversité, d’eau et de paysage, est plus ou moins importante, de même que le volet agricole du SAGE sera plus ou moins développé. Le SAGE peut donc être vu comme un outil pour remettre l’agriculture au cœur du débat territorial sur la gestion de l’eau et pour proposer l’agriculture biologique comme une solution efficace. Grâce à cette méthodologie, l’Agriculture Biologique (AB) peut être mobilisée dans un SAGE, aussi bien lors de son émergence que de sa révision.

Comment et pourquoi mobiliser l’agriculture biologique dans les démarches locales de protection de captages d’eau ?

Le contrat territorial est l’outil privilégié de l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour mobiliser les financements dédiés à l’amélioration des milieux aquatiques et à la lutte contre les pollutions diffuses. Il permet de :

- répondre au plus près aux enjeux des territoires à une échelle hydrographique cohérente ;

- de définir en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés des programmes d’action mobilisant les financements de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Également appelés “Rallyes bio territoires”, ces journées s’adressent à tous les élus et agents territoriaux sur une journée pour aller à la rencontre des acteurs des filières bio locales et afin de mieux appréhender leur impact sur le territoire et l’économie de proximité.

🔗 En savoir plus sur le Rallye bio Territoire en Nouvelle-Aquitaine

Depuis les années 2000, la littérature scientifique met de plus en plus en avant l’aspect psychosociologique, afin de mieux comprendre les réticences au passage en agriculture biologique. Partant de ce constat, “l’étude territoriale de sensibilité à l’AB” (ou “étude SensiBio”) est un outil d’aide à la décision construit autour des déterminants psychosociologiques, permettant de mieux connaître le profil sociologique des agriculteurs d’un territoire ainsi que leur potentiel d’évolution vers l’AB.

L’étude Sensibio se conduit au travers d’une série d’entretiens individuels semi-directifs chez un panel d’agriculteur.trices d’un territoire. Les données récoltées font ensuite l’objet d’une analyse et d’une restitution auprès de la collectivité.

🔗 En savoir plus sur l’outil SensiBio

Retour d’expérience

La maîtrise du désherbage mécanique est indispensable en agriculture biologique, mais intéresse aussi les agriculteurs conventionnels dont les moyens de lutte chimique sont de plus en plus restreints.

Fort de son expertise « terrain », le GAB a développé une expertise dans l’accompagnement à la maîtrise des techniques du désherbage mécanique (techniques, organisations et prévisionnels, budgets, etc) adaptable à chaque ferme.

Retours d’expériences

Face aux enjeux croissants liés au changement climatique, le Réseau Bio des Pays de la Loire propose une formation dédiée à l’optimisation de l’irrigation en agriculture biologique. Destiné à tous les agriculteurs et agricultrices, quel que soit leur production, cette formation vise à renforcer la résilience des systèmes agricoles en améliorant la gestion de l’eau. Elle aborde des méthodes pratiques et économes en ressources, adaptées aux évolutions climatiques locales, et s’appuie sur des retours d’expériences concrets. L’objectif : concilier performance agronomique, sobriété hydrique et durabilité des pratiques.

🔗 Formation optimisation de l’irrigation en maraîchage bio

🔗 Retours d’expérience d’éleveurs à l’adaptation aux changements climatiques

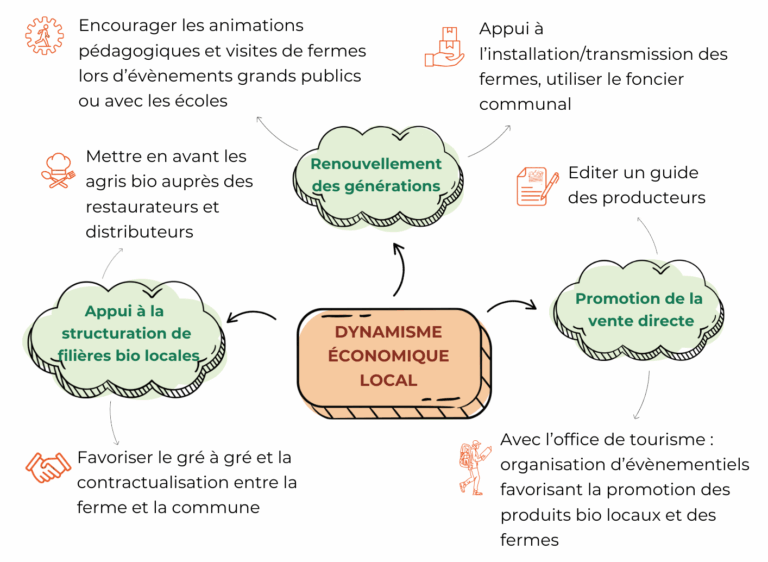

2. dynamisme économique

Les visites de fermes bio sont un support pédagogique permettant de faire du lien avec les apprentissages en classe. Elles offrent aux élèves une expérience ludique, éducative et concrète sur la réalité du monde agricole. C’est aussi la possibilité de découvrir la biodiversité existante sur une ferme bio.

Retour d’expérience

Les interventions en classe sont adaptées au niveau scolaire et aux objectifs pédagogiques de l’enseignant. Voici quelques thèmes abordés : le mondé végétal et la saisonnalité, la découverte des filières alimentaires, l’impact de notre alimentation sur l’environnement, la vie du sol et le compost, etc.

🔗 En savoir plus sur les animations pédagogiques proposées par le GAB 85

🔗 En savoir plus sur les animations pédagogiques proposées par le CIVAM bio 53

🔗 En savoir plus sur les animations pédagogiques proposées par le GAB44

Le GAB peut passer une convention avec une collectivité pour animer des accompagnements de cédants et porteurs de projet en AB.

- Accompagnement collectif des cédants : En groupe, les futur.e.s cédant.e.s bio échangent sur leurs problématiques et réussites concernant leur projet de transmission de ferme (posture personnelle, aspects économiques, etc). Cet échange entre pairs permet de se rassurer sur les choix dans son projet de transmissions et d’élargir le champ des possibles.

- Sensibilisation des porteurs de projet : Réunions d’information sur les spécificités de l’installation en AB : points de repère sur la réglementation et les démarches en agriculture biologique, les aides bio, les filières locales; les groupes techniques, les formations, les outils et publications disponibles pour avancer sur leur projet.

Les collectivités peuvent également solliciter le GAB via le dispositif “Les Communes Sèment en Bio” afin d’être accompagnées au repérage de foncier, à la recherche de porteurs de projets, puis à l’installation de producteur.trices bio, notamment à destination de la restauration collective.

Retour d’expérience

Afin de soutenir l’agriculture biologique et de faciliter l’accès à une alimentation locale et de qualité, une collectivité peut éditer un guide des producteurs locaux. Ce livret pratique recense les fermes, points de vente et produits disponibles sur le territoire. Il valorise le travail des agriculteurs engagés dans des pratiques respectueuses de l’environnement, tout en renforçant le lien entre producteurs et habitants. Un outil concret pour encourager les circuits courts et dynamiser l’économie locale.

Les fermes bio constituent également une ressource touristique à valoriser.

Retours d’expériences

Nouer un partenariat direct avec une ferme biologique du territoire permet de sécuriser les approvisionnements, de mieux adapter les volumes et les produits aux besoins des cantines, et de soutenir durablement l’activité agricole locale. Elle renforce également le lien entre les producteurs et les habitants, tout en répondant à un objectif de souveraineté alimentaire.

En mettant en relation les agriculteurs bio du territoire avec les restaurateurs, artisans des métiers de bouche et distributeurs, la commune joue un rôle actif dans le développement de circuits courts durables. En facilitant ces synergies, la commune contribue à structurer une filière alimentaire locale cohérente, créatrice de valeur et d’emplois, tout en affirmant son engagement en faveur de la transition écologique.

Le GAB propose un diagnostic filières locales afin d’évaluer la production, les débouchés potentiels, et les outils de transformation nécessaires. Puis le GAB propose un accompagnement des filières locales : mise en place d’un outil de transformation local, mise en œuvre de planifications et contractualisations entre producteurs locaux et transformateurs, distributeurs ou restauration locale.